下了火车,一出沈阳站,爸爸就看见站前广场的角落里聚着一大群人。

爸爸夹着皮包也凑了过去,只见人群中间放着一张大木桌子,桌子上摆着一个个大瓷碗,每个瓷碗里都满满盛着琥珀色的液体。桌子边上竖着一张硬纸板,上面用黑笔写着:散装啤酒,每碗一角。

那是上世纪60年代末一个冬天的黄昏,那一碗碗啤酒上面已经隐约结了薄薄的冰碴,在路灯下漫射着水晶的光辉。

爸爸咬了咬牙,从口袋里掏出一毛钱递给售货员,心里想:我今天就是要尝尝美国鬼子的酒!

后来爸爸说,他第一次喝啤酒其实什么味道都没尝出来,那酒冰得扎嘴。

几年后的一个春节,家乡小镇的副食店突然贴出通知:店里来了一批啤酒,市民可以凭一张酒票购买四瓶啤酒或者一瓶白酒。爸爸兴奋地抢到了4瓶啤酒,于是那年春节,家里人第一次喝到了这种苦溜溜的、泛着泡沫的美国鬼子的酒。

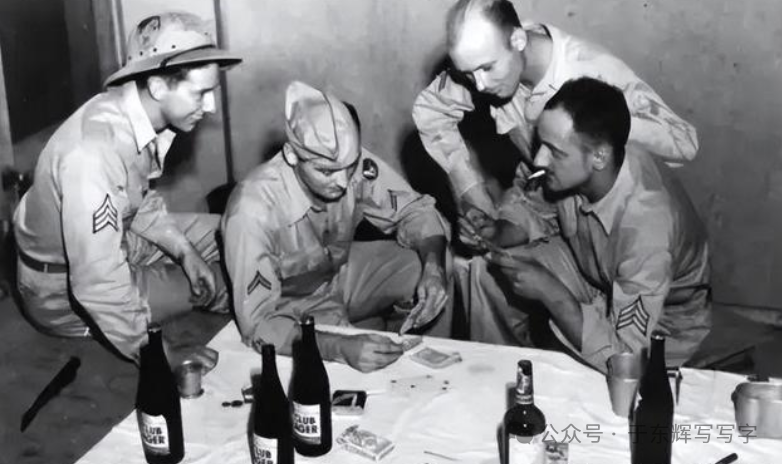

小说《人世间》有这样一段描写:上世纪60年代末的某东北城市,青工周秉昆趁过节,把几个工友叫到家里聚会,大家买了几箱啤酒喝到一醉方休。我猜作者在这里的记忆可能出现偏差:在那个时代能够成箱买到啤酒,恐怕不是一个普通青工能办到的。

我第一次认识啤酒也是从一部抗美援朝的片子里。影片中,我们的侦察兵要去抓一个“舌头”(能够提供情报的俘虏),刚好遇到了一个倒霉的、晃晃荡荡的美国兵,他一手拎着一瓶啤酒,一手举着一根香肠,喝一口啤酒,啃一口香肠。这个场景牢牢吸引住我——那时我对啤酒还无感,但一个人吃一整根香肠,这太颠覆我的三观了!那个年代香肠只会在大年三十这一天出现在饭桌上,薄薄地切成片儿铺在盘子里,一大家子人,每人最多能夹两三片。

而让爸爸终生难忘的是摆在北京一家饭馆橱窗里的香肠。那时刚刚进入80年代,爸爸去北京出差。有一天办完事儿,刚好是晚饭时间,爸爸一个人走在北京的街头,他在一家饭馆的橱窗前站下了——橱窗那边,一个大师傅正在切香肠,切得慢悠悠的,切几片,就码在面前的小碟子里,摆在橱窗前。爸爸当时很想走进去,要一瓶啤酒,再要一碟那个大师傅刚刚切的香肠。但想想自己微薄的差旅补助,爸爸最终没有走进去。那几碟香肠如此深刻地嵌进爸爸的记忆里,以至于他在后来的岁月里,一次次在饭桌上向我们复述那个场景——一直到今天,我还能在他憧憬的目光里看见那碟可爱的香肠。

现在想来,爸爸那天看见的也许只是粉肠——一种老北京下酒解馋的吃食,肠衣里裹的并不是肉馅,而是勾了肉汤的淀粉,所以价格并不贵。如果那天爸爸上前问一下价格,也许就不会留下这么大的遗憾和这么久的谈资。

我来北京上大学的第一年,国庆节的时候和同学去逛地坛庙会,第一次吃到这种粉肠的“亲戚”——炸灌肠。这也是老北京的一道小吃,把灌肠煮熟、切片、油煎,然后用牙签挑着蘸蒜汁吃——我当时竟然没发现自己吃的是淀粉。

1998年7月,我去美国加州大学长滩分校进修。

一个夏日黄昏,一帮同学去洛杉矶的海边烧烤。落日熔金,太平洋上吹来清凉、腥咸的海风。站在沙滩上,我眺望并思念大洋对面的故乡,一手拿着啤酒,一手拿着烤肠……那一刻,我想起了那个倒霉的、晃晃荡荡的美国鬼子。

2024年2月5日于北京