家人们谁懂啊,最早用上加减符号的竟然是啤酒桶!

在很久很久以前,人们就已经开始进行加法和减法运算了。可是,并不是一开始人们就用“+、-、=”来作为计算符号的。

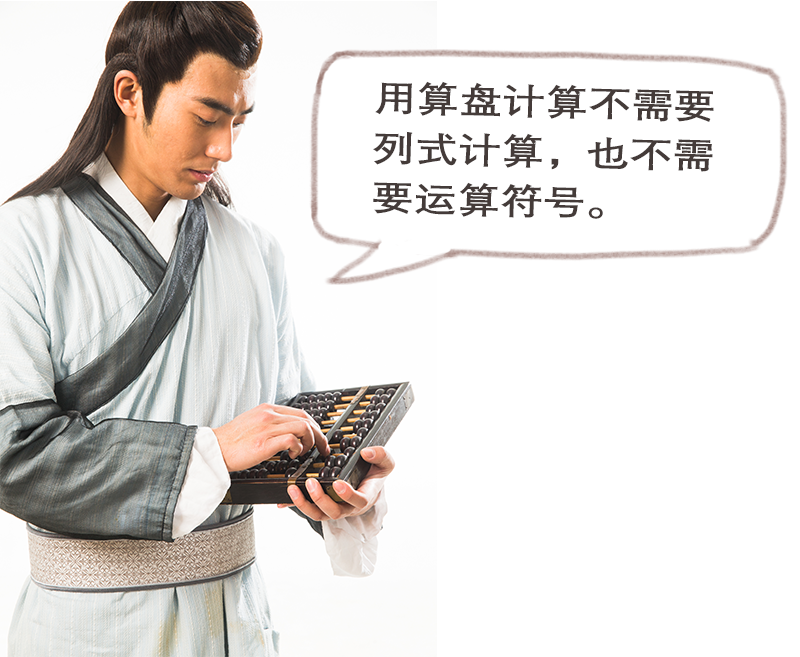

比如,在古代,中国人习惯用工具来辅助运算,一般的运算用口算,复杂的运算都是通过算筹或算盘来进行。需要记录的时候就主打一个“一字不差”,用文字写下题目和运算结果。

“+”和“-”是怎么来的?

“+”和“-”出现于欧洲中世纪。据说,当时的酒商在卖出酒后,就用横线标出酒桶里剩下的存酒液面,而过后再往酒桶里“充值”时,再用竖线把原来画的横线划掉。大家发现,这样的方法特别方便,也一目了然。渐渐地,就出现了现在表示“减少”的“-”和表示“增加”的“+”这两个符号。

但是,这两个符号的推广经历了一个漫长的过程,一直到大约四百年前,才算是得到了大部分人的认可。而在中国,它们则是一百多年前才逐渐推广开来的。

“=”是怎么来的?

进行完加减运算,那就会得出结果,这就要用到等号了。

让我们回到1557年。一天,英国数学家列科尔德在运算的时候,发现“相等”这个单词多次出现。他觉得很麻烦,于是认真地比较了许多的图形和记号。他觉得世界上再也没有比两条平行而又等长的线段更能表示“相等”的意义了。于是,列科尔德创造性地用两条平行且等长的线段“=”表示“相等”。

“=”就这样诞生了。

你瞧,啤酒桶创造了“+”和“-”两个符号,数学家只创造了“=”一个符号。这啤酒桶是不是赛过了数学家呀!

编审校 | 冯斌 黄琼慧 潘璐

↑拓展更多数学知识↑

更多有趣的数学内容持续更新!