中国葡萄酒历史文化发展的主要脉络

中国葡萄酒历史文化几乎和中国古代文明相同期,与中华文明史相同步。

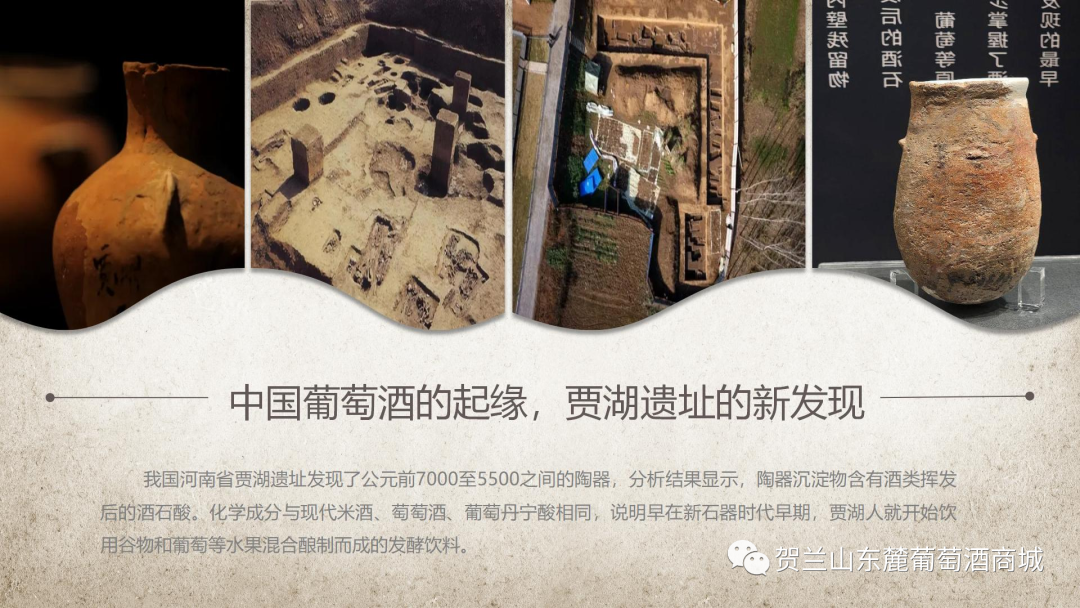

我国河南省贾湖遗址发现了公元前7000至5500之间的陶器,分析结果显示,陶器沉淀物含有酒类挥发后的酒石酸。化学成分与现代米酒、葡萄酒、葡萄丹宁酸相同,说明早在新石器时代早期,贾湖人就开始饮用谷物和葡萄等水果混合酿制而成的发酵饮料。

《诗经》是我国最早记载葡萄和葡萄酒的重要文献。《诗经》成书距今约3000年,为儒学先师孔子编篡。《国风·豳风·七月》“六月食郁及奠,七月亨葵及菽。八月剥枣,十月获稻,为此春酒,以介眉寿。”诗里的“奠”即野葡萄。是葡萄科种群中的一种。

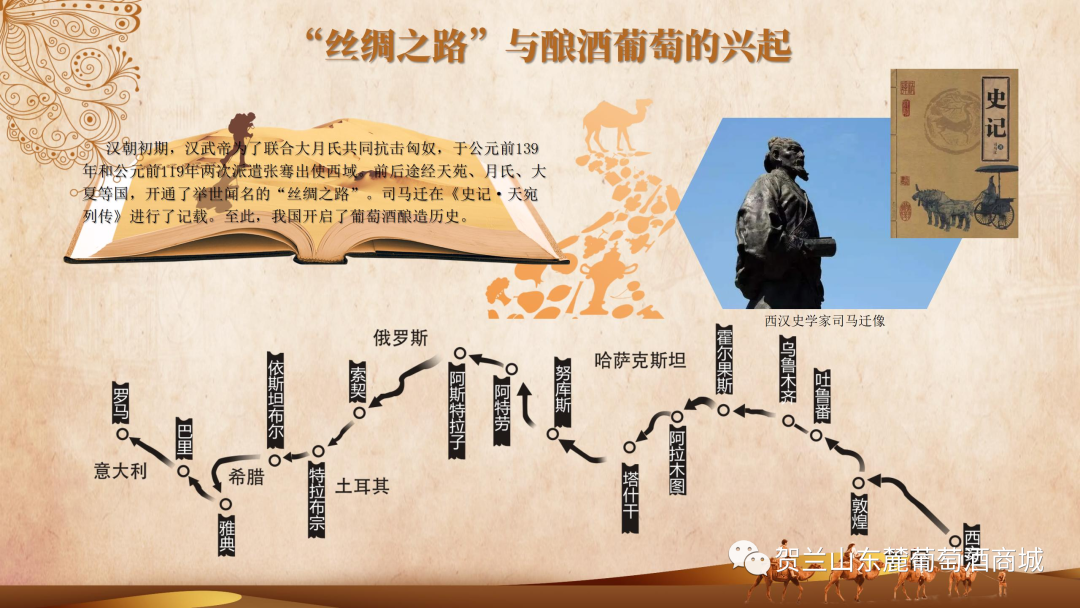

(四)“丝绸之路”与酿酒葡萄的兴起

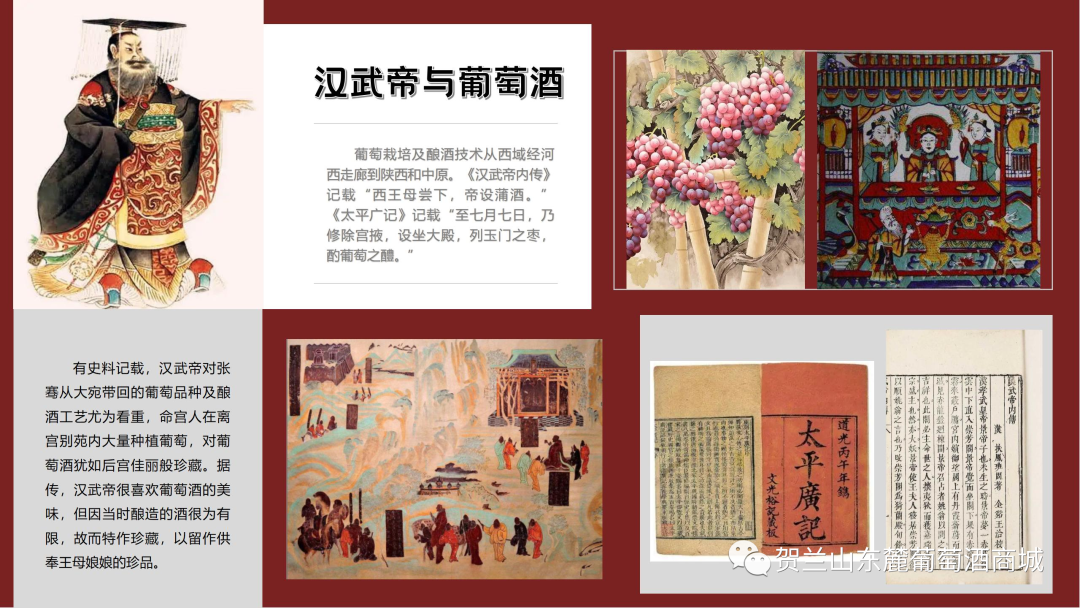

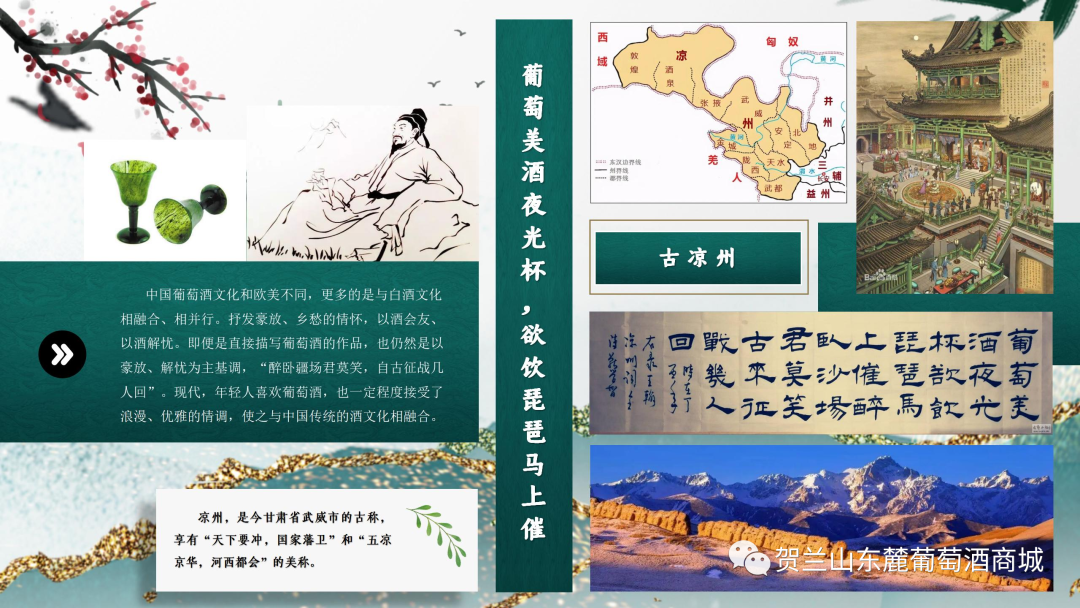

葡萄栽培及酿酒技术从西域经河西走廊到陕西和中原。《汉武帝内传》记载“西王母尝下,帝(指汉武帝)设蒲酒。”《太平广记》记载“至七月七日,乃修除宫掖,设坐大殿,列玉门之枣,酌葡萄之醴。”

曹植是中国魏晋时代的杰出诗人,他在《种葛篇》写道,“种葛南山下,葛藟自成阴,与君初婚时,结发恩义深。”葛藟就是葡萄,曹植以葡萄园为意境,抒发对爱人的眷恋之情。中国古代有关葡萄酒的诗词浩如烟海,琳琅满目,是葡萄酒文化的重要载体。

伴随着葡萄酒在唐朝流行,唐太宗李世民也成为葡萄酒的爱好者,他不仅在御苑里种葡萄,还亲自参与葡萄酒的酿制。酿成的葡萄酒色美味好,兼有米酒与红酒的风味。女皇武则天因葡萄酒色浓味美,调理气血,也非常喜欢喝葡萄酒。

唐代进士王敷所著《茶酒论》,以对话的方式、拟人的手法,广征博引,取譬设喻,以茶酒之口各述已长。作品生动有趣,表现出茶的宁静、淡泊、隐幽,酒的热烈、豪放、辛辣。二者体现着人不同的品格性情,体现着人们不同的价值追求。揭示了和而不同、多元一体的理念。

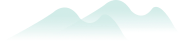

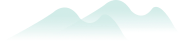

中国葡萄酒文化和欧美不同,更多的是与白酒文化相融合、相并行。抒发豪放、乡愁的情怀,以酒会友、以酒解忧。即便是直接描写葡萄酒的作品,也仍然是以豪放、解忧为主基调,“醉卧疆场君莫笑,自古征战几人回”。现代,年轻人喜欢葡萄酒,也一定程度接受了浪漫、优雅的情调,使之与中国传统的酒文化相融合。

(十)宋元时代葡萄酒的普及

(十一)古代画家笔下的葡萄和葡萄酒

(十二)元代戏曲中的葡萄酒元素

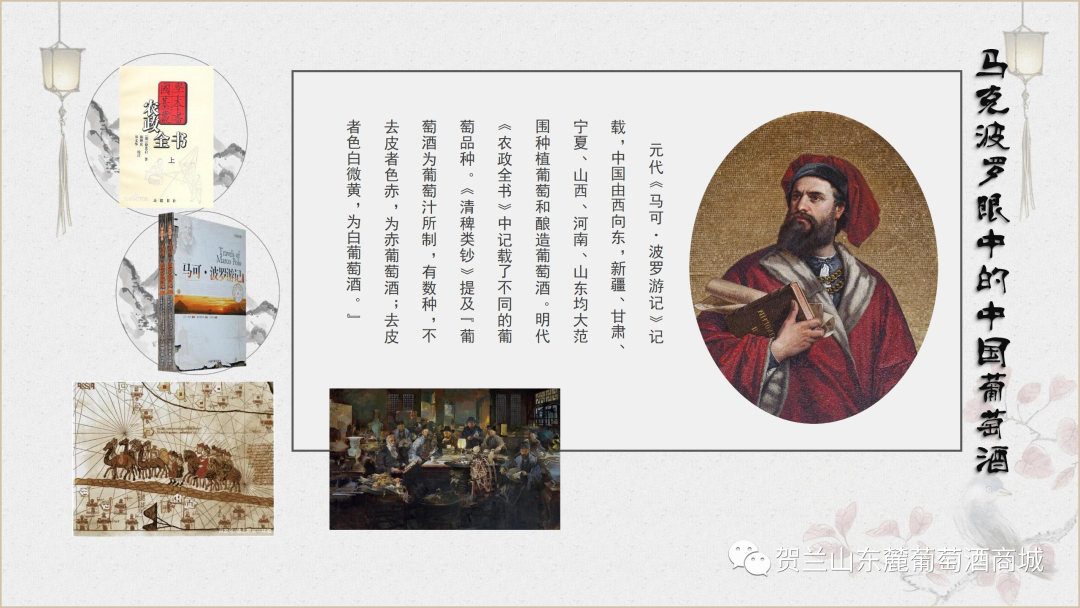

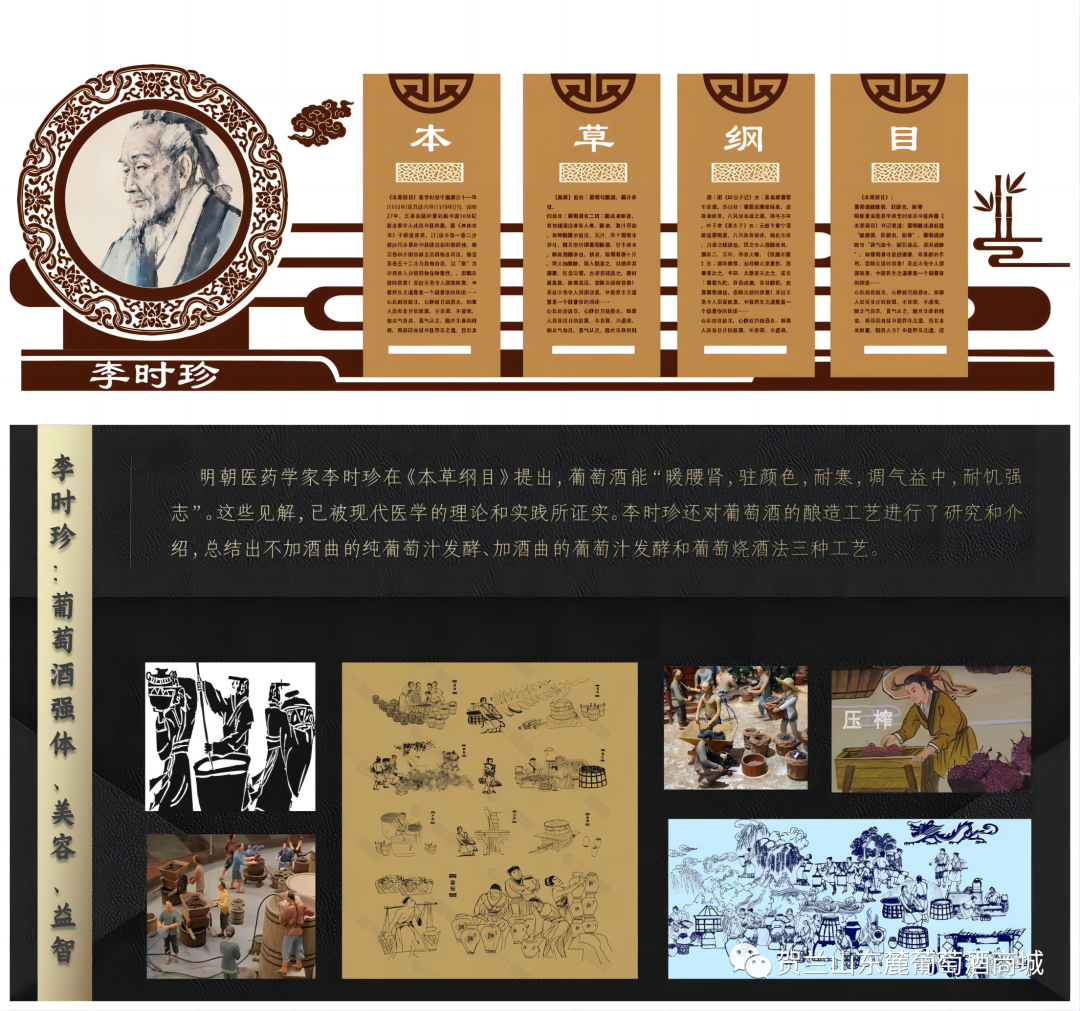

明朝医药学家李时珍在《本草纲目》提出,葡萄酒能“暖腰肾,驻颜色,耐寒,调气益中,耐饥强志”。这些见解,已被现代医学的理论和实践所证实。李时珍还对葡萄酒的酿造工艺进行了研究和介绍,总结出不加酒曲的纯葡萄汁发酵、加酒曲的葡萄汁发酵和葡萄烧酒法三种工艺。

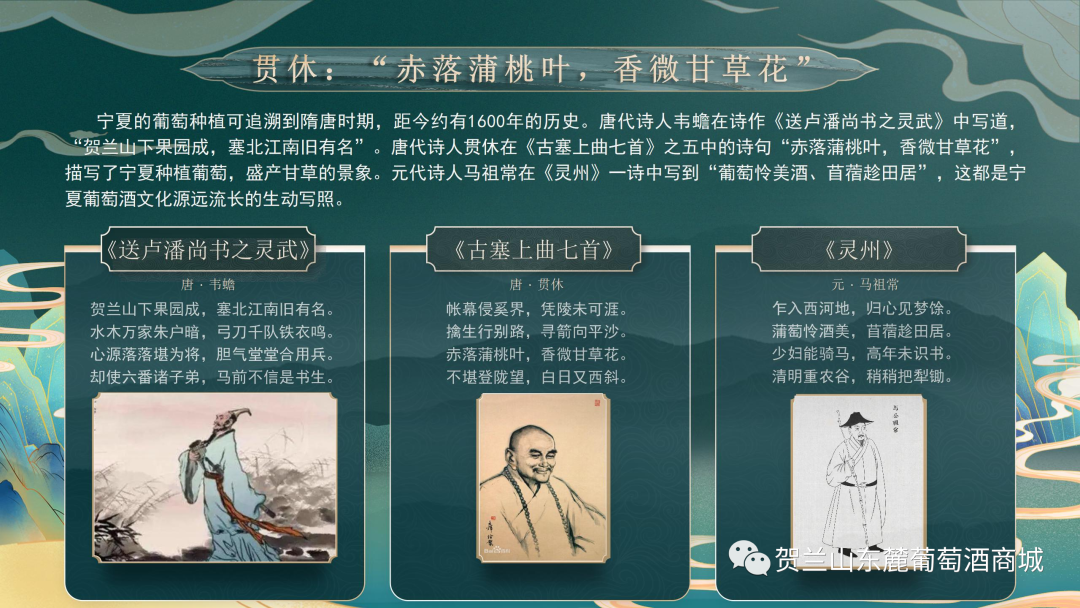

宁夏的葡萄种植可追溯到隋唐时期,距今约有1600年的历史。唐代诗人韦蟾在诗作《送卢潘尚书之灵武》中写道,“贺兰山下果园成,塞北江南旧有名”。唐代诗人贯休在《古塞上曲七首》之五中的诗句“赤落蒲桃叶,香微甘草花”,描写了宁夏种植葡萄,盛产甘草的景象。元代诗人马祖常在《灵州》一诗中写到“葡萄怜美酒、苜蓿趁田居”,这都是宁夏葡萄酒历史文化源远流长的生动写照。

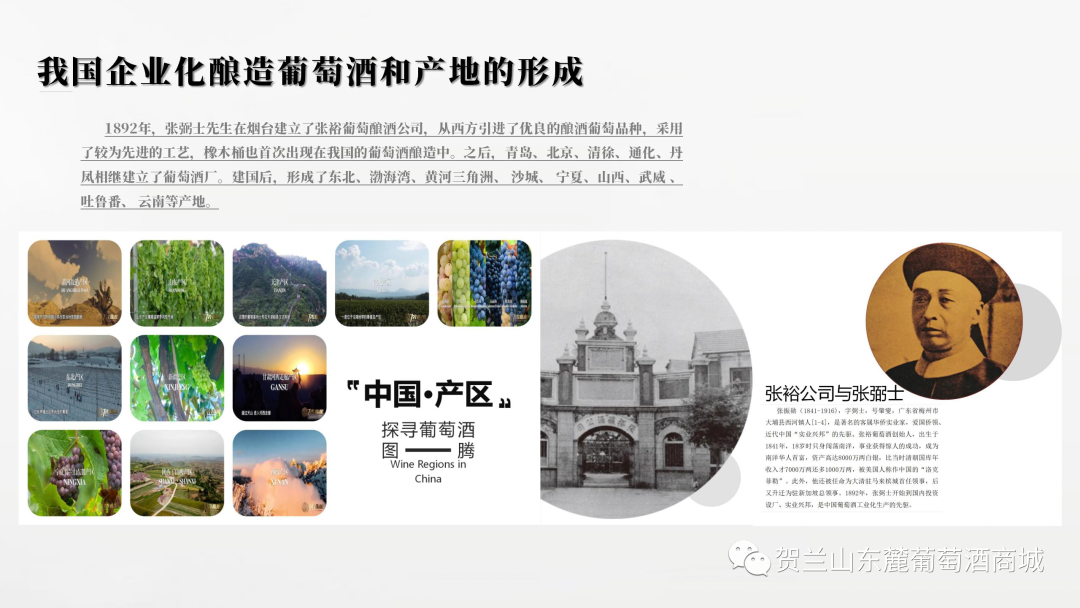

1892年,张弼士先生在烟台建立了张裕葡萄酿酒公司,从西方引进了优良的酿酒葡萄品种,采用了较为先进的工艺,橡木桶也首次出现在我国的葡萄酒酿造中。之后,青岛、北京、清徐、通化、丹凤相继建立了葡萄酒厂。建国后,形成了东北、渤海湾、黄河三角洲、 沙城、 宁夏、山西、武威 、吐鲁番、 云南等产地。

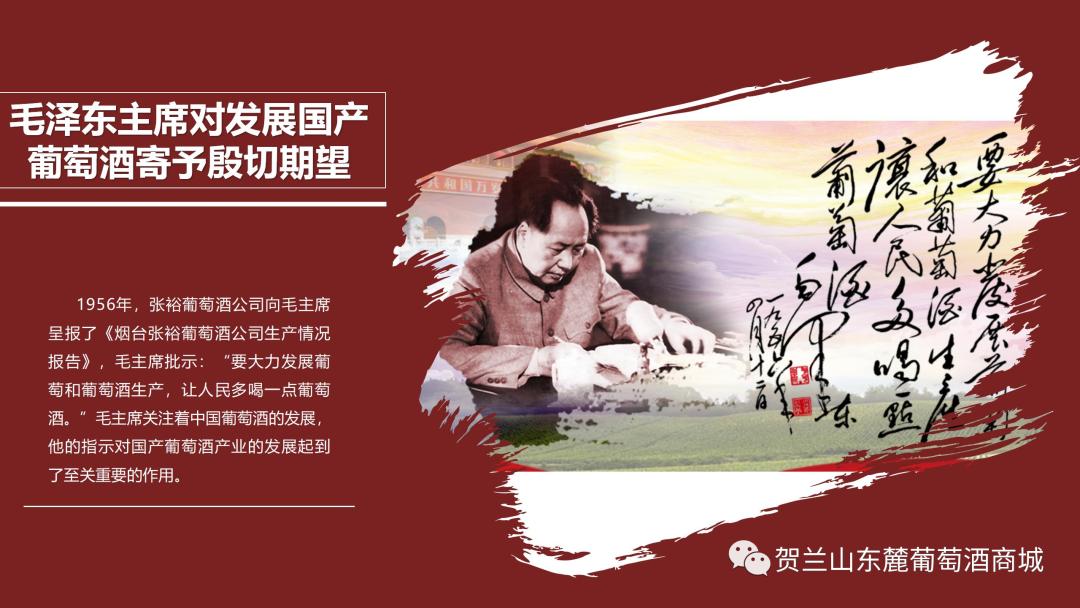

1956年,张裕葡萄酒公司向毛主席呈报了《烟台张裕葡萄酒公司生产情况报告》,毛主席批示:“要大力发展葡萄和葡萄酒生产,让人民多喝一点葡萄酒。”毛主席关注着中国葡萄酒的发展,他的指示对国产葡萄酒产业的发展起到了至关重要的作用。

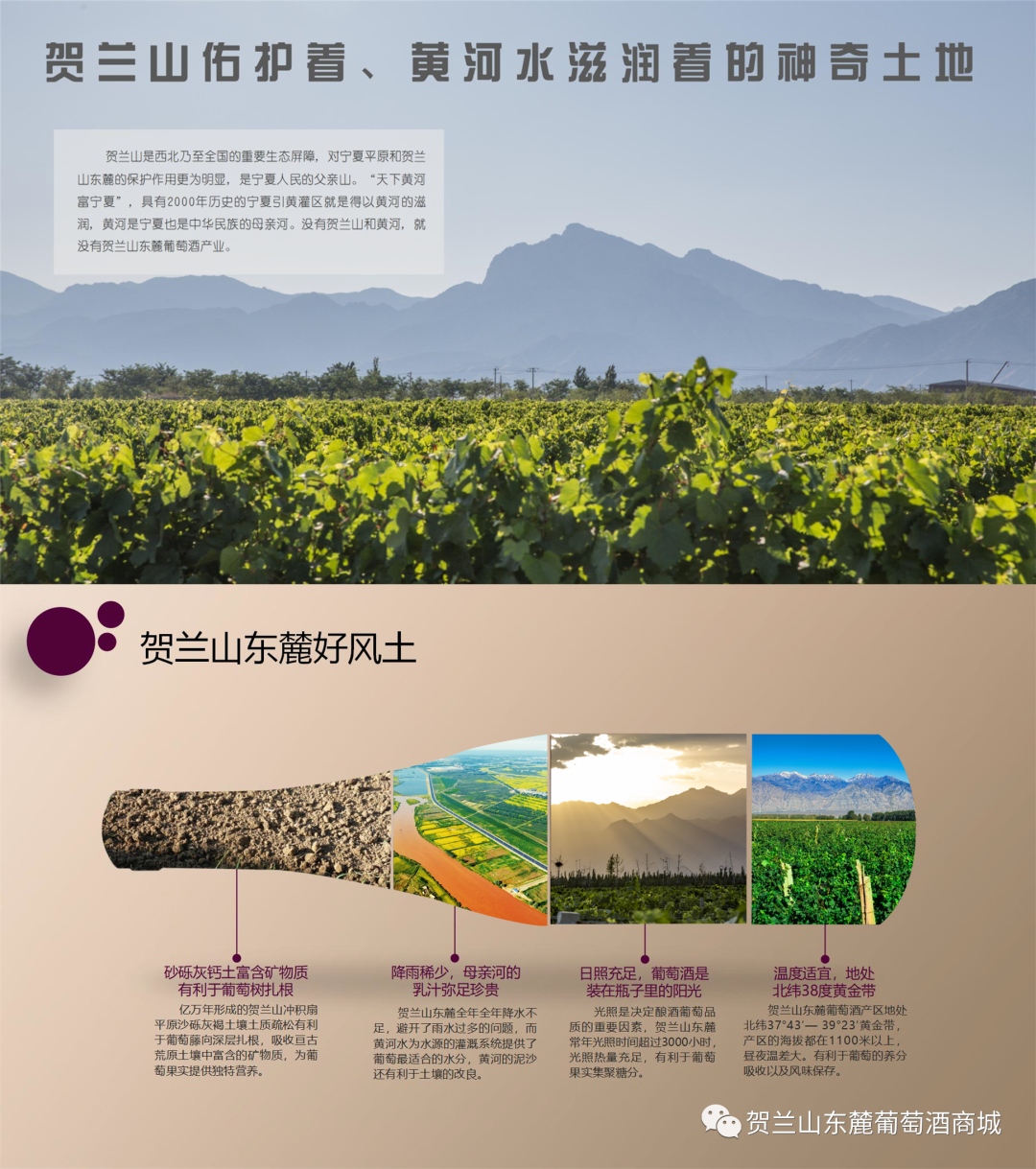

贺兰山东麓葡萄酒产区地处北纬37°43′— 39°23′黄金带,风土条件得天独厚,气候干燥少雨、光照热量充足、昼夜温差大。特别是贺兰山冲积扇平原砂石土壤透气性好、土质疏松有利于葡萄藤向深层扎根,为葡萄果实提供独特营养。

纵观汉武帝时期至清末民国初的2000多年,中国的葡萄酒产业经历了从创建、发展到繁荣的不同阶段,与之相随而行的是绵延不断、流传至今的灿烂的中国葡萄酒文化。真实地记载和再现了中国葡萄与葡萄酒产业的发展历程。新中国成立后,葡萄酒产业成为规模化产业,葡萄酒文化也得以发扬光大。

贺兰山东麓葡萄酒数字博物馆商城正式上线

点击进入商城购买优质葡萄酒

点击“阅读原文”→“发消息“从底部进入商城小程序